Les sécateurs cliquettent, les machines à vendanger tournent, la campagne de vendanges 2022, c'est parti !

Pour les amateurs, c'est un moment folklorique que l'on contemple un peu de loin, des images sympathiques qui rappellent que la rentrée est là.

Pour les vignerons, c'est l'aboutissement d'une saison de travail qui, cette année, fut riche en rebondissements. Et encore, le vin n'est pas encore fait !

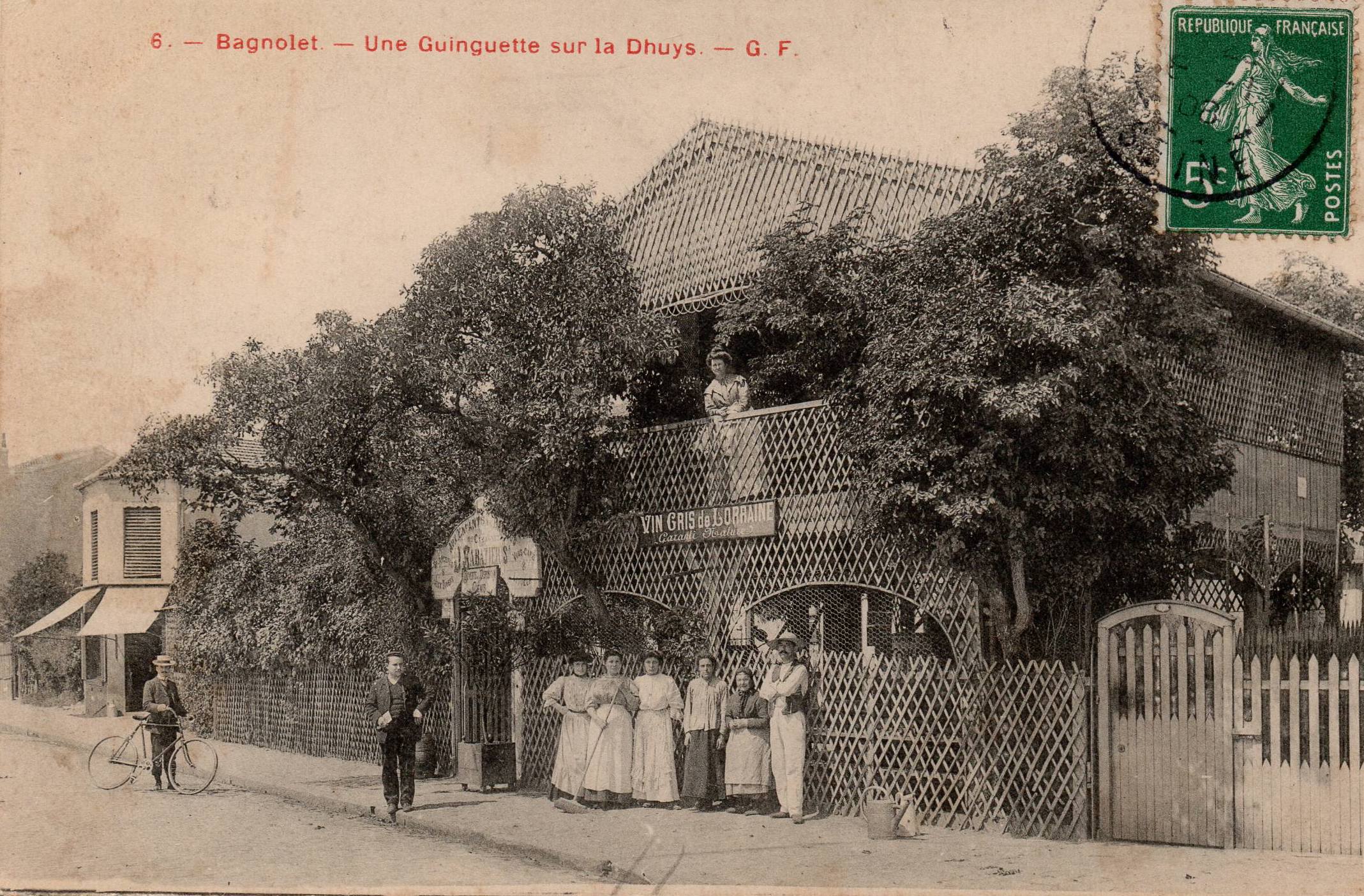

Alors, en hommage à ces femmes et ces hommes qui, comme la joyeuse dame de l'illustration (1935), vont aller se mettre en quatre pour que nous buvions bien, posons-nous quelques questions sur leur travail.

Vendanger à la main, est-ce mieux qu'à la machine?

C'est la moins basique des trois questions... En fait, tout dépend des conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous n'avez qu'une petite superficie à vendanger et que vous vendez des vins bien valorisés, vous avez des problèmes de riche et la vendange à la main est la meilleure solution.

Si, en revanche, vous avez une large surface à couvrir, ce qui peut induire de l'hétérogénéité dans la qualité du raisin, ou que vos vins sont moins valorisés, la vendange mécanique vous rendra de considérables services: rapide et économique, c'est une méthode efficace pour acheminer votre récolte au chai.

Pensons aussi aux régions très chaudes, où il faut vendanger tôt le matin pour éviter que les baies n'éclatent sous l'effet de la chaleur. Chaque heure qui passe compte, il faut aller vite, la machine sera la bienvenue. Sauf si elle est en panne !

Aujourd'hui, la majorité des récoltes se font mécaniquement, sauf dans certaines régions où la méthode d'élaboration des vins demande une grappe avec la rafle. En Champagne ou dans la régions productrices de vins effervescents de méthode traditionnelle, la vendange manuelle est une contrainte technique inévitable. En effet, le pressurage des raisins à l'arrivée au chai doit se faire en grappes entières, ce que la machine à vendanger ne permet pas de faire actuellement. Cela viendra peut-être, mais pour le moment, nous en sommes là.

Vendange-t-on de plus en plus tôt ?

Ah on l'aura entendu, cette année: les vendanges sont précoces. Ce n'est pas faux, mais ...

En fait, la date de vendange est toujours un choix stratégique.

Depuis quelques années, si l'on vendange de plus en plus tôt, c'est pour compenser l'intensité de chaleur que les raisins reçoivent, parfois brusquement. Plus la chaleur est forte, plus on réduit le temps d'exposition. Logique.

Dans les années 1990 et 2000, la mode était aux vins ronds, puissants, charnus, musclés, pommadés : il fallait des raisins ultra-mûrs. "Les vendanges ont lieu de plus en plus tard", entendait-on l'époque. Et honte à qui osait vendanger le premier de son appellation ! Oh le malheureux ou la malheureuse !!!

Et c'est aussi une question de style de vin. Si vous élaborez un vin blanc, vous avez moins besoin de maturité car vous recherchez la finesse et la fraîcheur.

Si vous vinifiez des vins rouges à charpente en chêne massif, la question se pose différemment car la maturité à coeur des raisins peut seule vous procurer la matière pour ce type de vin.

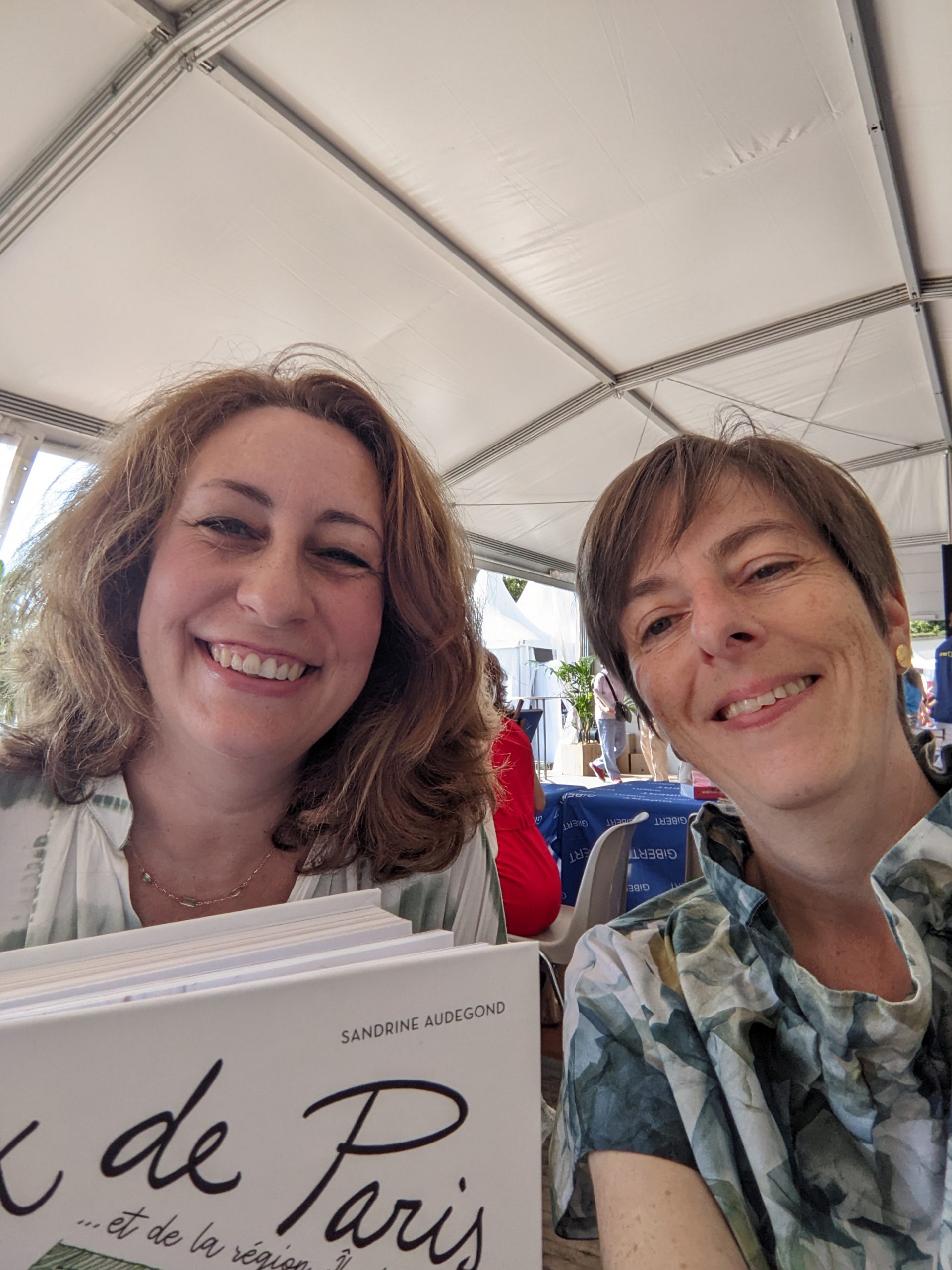

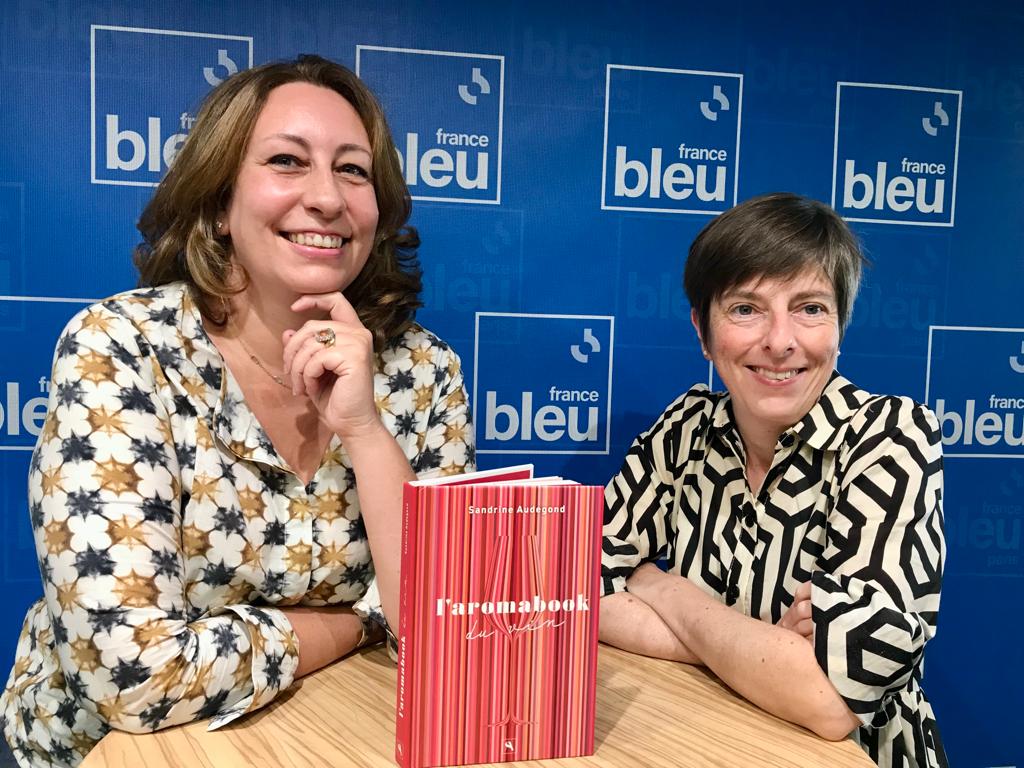

Il est assez drôle de constater que, dans les siècles passés, cette oscillation entre vendanges précoces et tardives existait aussi. En rédigeant Le Goût de Paris, j'ai relevé qu'au Moyen Âge, au siècle des Lumières et au suivant, des différences importantes avaient existé. À Paris, aux XIIIème et XIVème siècles, les vendanges avaient lieu entre début septembre et la mi-octobre. La moyenne se situait vers la mi-septembre.

Au fond, qu'est-ce qu'un raisin mûr ?

Cela paraît simple mais la maturité du raisin est en fait assez complexe pour l'élaboration des vins.

Il faut d'abord que les baies contiennent suffisamment de sucre pour fermenter. Tout commence par là...

Il faut ensuite qu'elles aient suffisamment d'acidité, ce qui devient un challenge pour de nombreux viticulteurs, étant donné l'impact du changement climatique. Même dans les vignobles septentrionaux, la question se pose.

Enfin, il faut que la pellicule des raisins soit mûre, elle aussi, pour offrir des tannins souples.

Tout cela s'obtient dans les dernières semaines, voire les derniers jours, de la saison. C'est pourquoi vous voyez déambuler dans les vignes les vigneronnes et vignerons en quête du raisin, sinon parfait, du moins optimal.

Donc, à tout le monde, belles vendanges !